遠くて紙の博物館に来られない人や、おうちですごす時間が長い人のために、 紙の工作やおすすめの本、クイズなどをごしょうかいします。 おうちでも、博物館を楽しもう!

保護者の皆様へ

「おうちミュージアム」は、「子どもたちがおうちでミュージアムを楽しめるように」との趣旨で北海道博物館が発案した企画です。この趣旨に賛同し、当館でも「おうちミュージアム」を実施します。お子さまといっしょにお楽しみいただければ幸いです。

紙のQ&A

今まで博物館に寄せられた質問をまとめました。 →こちらをクリックしてください

おもちゃ絵であそんでみよう

「おもちゃ絵」は、子ども用に作られた浮世絵で、見て楽しむだけでなく、切ったり、はったり、工作して楽しむものなどいろんな種類がありました。江戸~大正期の子どもたちのように、おもちゃ絵を楽しんでみましょう。

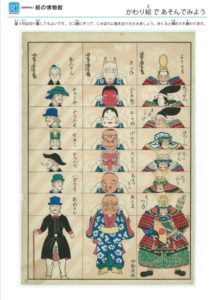

おもちゃ絵(1) 変わり絵

(変わり絵)歌川芳虎画/伊勢辰版

タテ3列に「外国人」、「お面」、「武者」が描かれ、それぞれ色々な顔が7段分ある「変わり絵」です。タテ3列は切りはなしてもよいです。じゃばらに紙をおりたたんでめくると、顔が入れ替わります。自分でオリジナルの変わり絵も作ってみるのも、おもしろいですね。

左「外国人」上より

なんきん/おろしや/ふらんす/とるこ/おらんだ/いぎりす/あめりか

中「お面」上より

きつね/金太郎/おかめ/げどう/大てんぐ/ひよつとこ/あくま

右「武者」上より

よりとも/巴ごぜん/まさしげ/けんしん/しんげん/ただのり/よしつね

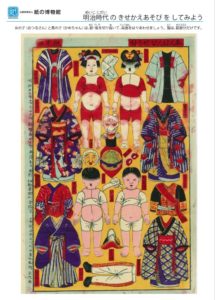

おもちゃ絵(2) 着せ替え絵

「しんぱんいせう付」歌川国利画/越米版/明治27年(1894)

明治時代のきせかえあそびをしてみませんか?

女の子(おつるさん)と男の子(かめちゃん)は、前・後を切り抜いて、両面をはりあわせましょう。服は、前部分だけです。切り抜いて、いろいろきせかえてみましょう。ぼうしやお面などの小物もあります。

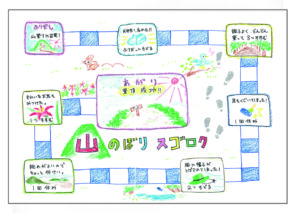

オリジナルすごろくをつくってみよう

①すごろくのテーマを決めて、「ふりだし」と「あがり」の位置を決めます。「山のぼり」「おやつ」「買い物」など、身の回りの事柄をテーマにしてみるのもいいですね!

②ふりだしから上がりまで、すきな数だけマス目を作って、つなぎます。その中に、「3つ進む」「1回休み」「ふりだしにもどる」などのおもしろい動きをするマスをいくつか作ります。嬉しいイベントや、思わぬハプニングは、すごろくの世界を広げてくれますよ。

③テーマにそって、絵を書いたり、色をつけます。

④遊びたい人数分のコマを作って、完成。サイコロを準備して、みんなで遊びましょう!

紙についての本のリスト

図書室から、自由研究やおうち学習に役立つ本のリストをおとどけします。

◇おすすめ児童書リスト(PDF175KB)2023/7/9 更新・掲載

紙について学べる児童書を一覧にしました。

◇自由研究おすすめ図書・情報(PDF134KB)2024/7/12 掲載

2024年夏の企画展「「紙」の自由研究」にあわせて作成したものです。

[過去リスト:自由研究おすすめ図書・情報(PDF132KB)2023/7/9 掲載]

◇テーマ別 児童書リスト

1)紙を知ろう! (PDF 112 KB) 2024/7/12更新・掲載

紙について学びたい方に是非読んでほしい児童書リストです。

2)和紙について (PDF 110KB) 2024/7/12更新・掲載

和紙について学べる児童書リストです。

3)紙をつくろう! (PDF 111KB) 2023/7/14 更新・掲載

紙の作り方が紹介されている児童書リストです。

4)紙と環境問題 (PDF 119KB) 2023/7/14 更新・掲載

環境問題やリサイクルについて学べる児童書リストです。

5)段ボールについて (PDF 112KB) 2023/7/14 更新・掲載

段ボールについて説明がある児童書リストです。

紙の博物館の図書室では、本を読むことができます。図書室のページはこちら。

ぬりえ